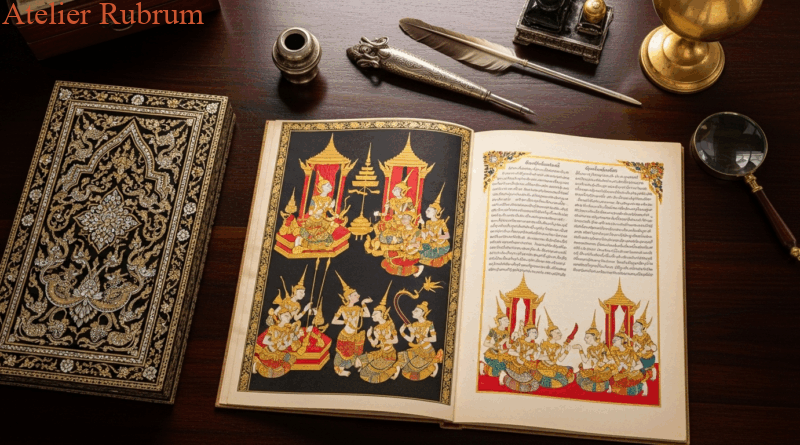

タイの古典『タムラップ・タオ・シーチュラーラック』通称『ナーング・ノッパマートの書』について④

ナーング・ノッパマートの書について、AIさんに生成してもらった解説の第4回目です。私的にはとても興味深く読めました。一見理想的な女性のあり方を説くような表現ばかりに見えるかもしれませんが、実はそうでは無く多くの示唆が与えられるように私は感じました。

まあでも今の時代にはそのままでは受け入れられないかもしれませんね。

目次

第4回:文献に込められた教えと美学 – 理想の女性と国家の姿

『タムラップ・タオ・シーチュラーラック』は、単なる宮廷物語や儀式の記録に留まらず、その行間には、タイ社会の根底に流れる深い教えと独特の美意識が、豊かな比喩と美しい散文によって織り込まれている。この書は、理想的な女性のあり方を示すと同時に、理想的な国家の姿をも描き出す、多層的な価値を持つ文学作品なのである 。

文学的・教育的価値:後世への道しるべ

この文献がタイ文学史において占める地位は非常に大きい。特に、宮廷の年中行事を月ごとに記述するその形式は、後のラタナコーシン王朝時代に、ラーマ5世(チュラロンコーン大王)がタイの伝統文化を体系的にまとめるために編纂した名著『พระราชพิธีสิบสองเดือน(12ヶ月の王室儀礼)』を執筆する際に、重要な参考文献とされたことが知られている。また、女性の視点から宮廷生活や作法を詳細に記した最初の文献とも言われ、タイ初の女性詩人による作品としての価値も指摘されている。 しかし、この書の最大の価値は、**教訓文学(วรรณคดีคำสอน)**としての側面にこそ見出される。この書は、直接的な教え、自然界の事物に託した比喩、そして登場人物たちの行動を通した物語といった、様々な手法を駆使して、読者に道徳的な指針を与える 。ナーング・ノッパマートの成功物語は、読み手である女性たちにとって、自らを高め、社会的な尊敬を勝ち得るための具体的なロールモデルとなった。その教えは、宮廷に仕える女性だけでなく、広く一般社会の男性に至るまで、幸福と繁栄をもたらすための行動規範として受け入れられていったのである 。

タイの美意識の源流:自然への敬愛と精緻の追求

『タムラップ』はまた、タイの伝統的な美意識、すなわち「タイネス」の根源を理解する上で欠かせない文献である。ナーング・ノッパマートが創り出す作品には、タイ芸術の根幹をなす二つの重要な要素が見事に表現されています。 一つは、自然への深い敬愛と、その完璧なフォルムへの模倣である。彼女が作る灯籠は、夜に咲く蓮の花をかたどり、その周りを飾るのは、果物で彫られた鳥や動物たちである。これは、自然界に存在する完璧な形や生命の躍動を敬い、それを人間の手で再現し、さらに昇華させようとする、タイの伝統工芸に共通する精神の現れだ。自然は、単なる素材ではなく、美の究極の手本なのである。 もう一つは、「ประณีตศิลป์(プラニートシン)」と呼ばれる、精緻で繊細な美への飽くなき追求である。彼女は、ありふれた果物や野菜、道端に咲く花といった日常的な素材に、驚くほどの手間と時間をかけ、それらを日常を超えた芸術の域にまで高める。この、細部にまでこだわり、完璧な美しさを追求する姿勢こそ、タイ・カービングをはじめとする多くのタイ芸術の神髄と言えるだろう。それは、単なる器用さではなく、対象への深い愛情と、美を創造する過程そのものを尊ぶ精神の表れなのである。

理想の国家像:文化による統治

さらに、この書はノッパマートという一人の女性の物語を通して、理想的な国家の姿をも描き出している。彼女が仕えるプラ・ルアン王の宮廷は、文化的に高度に洗練され、厳格な儀礼が重んじられ、王の徳によって秩序が保たれた理想郷として描かれる 。ノッパマートの創造的な活動は、単に王を喜ばせるだけでなく、宮廷を文化的に彩り、ひいてはその理想的な国家の威光を内外に高めるという、重要な役割を担っている。

彼女の物語は、個人の持つ芸術的才能とたゆまぬ努力が、いかにして国家の文化的な豊かさと繁栄に貢献できるかを示す好例と言える。それは、武力や法による支配だけでなく、文化の力によって人々を統合し、国を治めるという、東洋的な政治思想の理想形を反映しているとも解釈できるだろう。 このように、『タムラップ・タオ・シーチュラーラック』は、一人の女性の宮廷物語という優美な衣をまといながら、その内側には、タイの人々が長年にわたって育んできた道徳観、美意識、そして理想の社会像が、幾重にも織り込まれているのである。

最後に

この物語は編纂された物であるため後にいろいろな加筆が行われたものであるという前提は変えられないでしょう。ですが、「後のラタナコーシン王朝時代に、ラーマ5世(チュラロンコーン大王)がタイの伝統文化を体系的にまとめるために編纂した名著『พระราชพิธีสิบสองเดือน(12ヶ月の王室儀礼)』を執筆する際に、重要な参考文献とされたことが知られている。」とあるように、タイの文化を後世に伝えるために多大な貢献をしていることはどうやら事実のようです。もちろん私自身によるファクトチェックは今回もなしです。

これは宗教のお話ではないので、この書が教典ではないのは明らかですが、タイの文化・伝統を構成に伝えるために、また男女を問わずタイ社会での人々の行動規範として受け入れられていると書かれています。他のいわゆる「教典」と言われる物が人々の心に平穏を導く体で記されているにもかかわらず、悲惨な戦争の言い訳のためにねじ曲げて解釈されることが多いことを思うと、この書は仏教の経典と同じようにたいへん稀少で貴重な文献と言えると私は思いました。

お読みいただきありがとうございました。

では次回は最終回です。