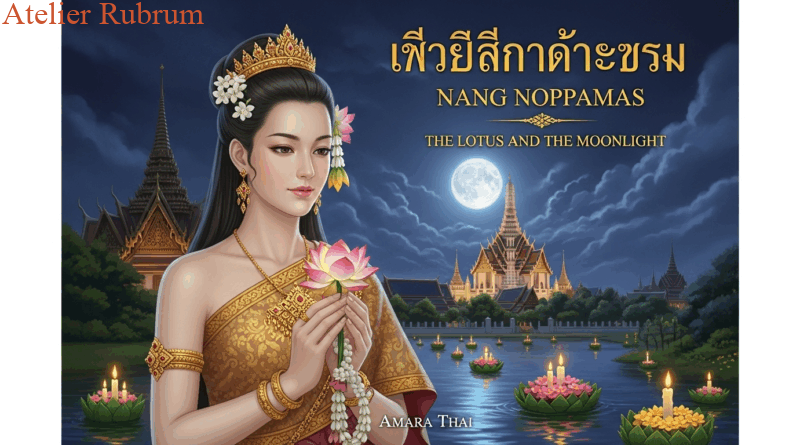

タイの古典『タムラップ・タオ・シーチュラーラック』通称『ナーング・ノッパマートの書』について⑤

今回が5回シリーズの最終回です。今回はこの書、そして物語がフィクションなのかそれともノンフィクションなのかという、根源的な部分に切り込んでいきます。それも出だしからです。とはいえ私はこのお話を知った直後からフィクションとして扱ってきたので、これまでの私の文章でもそのような記述をしています。AIが生成した文章に加筆訂正をしないでそのまま掲載し、私の感想は本文の前後にさらっと書くスタイルです。なのでフィクションであってもかまわないのです。そうであっても、前回第4回でもこの物語を元に後世の王様であるラーマ5世(チュラロンコーン大王)が書物を編纂する際に大いにこの物語を参考文献として利用したとされている(著書名:12ヶ月の王室儀礼)くらいですから、内容的には確かなものであると考えて差し支えないと思います。

ではいきます。

目次

第5回:歴史の中の『タムラップ』 – もう一つの物語

これまで4回にわたり、スコータイ王朝の華やかな宮廷を舞台にしたナーング・ノッパマートの物語を、文献の記述に沿って追ってきた。彼女の才能、美徳、そして彼女が創り出したとされる数々の宮廷文化は、読む者の心を魅了してやまない。しかし、この優美な物語には、もう一つの側面が存在します。それは、この文献がいつ、そしてなぜ書かれたのかを巡る、歴史学的な探求の物語なのです。。

「創られた伝統」という視点:歴史学からの挑戦

今日、タイの歴史学者の間では、『タムラップ・タオ・シーチュラーラック』はスコータイ時代に書かれたものではなく、それから数百年後のラタナコーシン(バンコク)王朝初期、特にラーマ2世からラーマ3世の治世(19世紀前半)にかけて創作、あるいは大幅に加筆されたものであるという見方が定説となっている。この見解は、タイ近代史学の父であるダムロン・ラーチャヌパープ親王によって初めて体系的に示され、現代の著名な歴史家であるニティ・ヤオシーウォン氏らによって、さらに強固なものとされている。 その根拠は、文献の内部に複数見出すことができる。

言語と文体: この書の言葉遣いや文体は、スコータイ時代に作られたことが確実視されている他の文献、例えば有名なラームカムヘーン大王碑文などと比較して、明らかに新しい時代の特徴を示している 。その流麗な散文体は、スコータイ時代の素朴な文体とは異なり、むしろラタナコーシン時代の洗練された宮廷文学のそれに近い。

時代錯誤な記述(アナクロニズム): 文中に、スコータイ時代には存在しなかったはずの事物や概念が、さも当然のように登場する。これは、この文献が後世に書かれたことを示す最も強力な証拠である。 外国の知識: 文中には、ヨーロッパの諸国民や、驚くべきことに「アメリカ人(มะริกันภาษา)」への言及がある。アメリカという国家が成立するのは18世紀後半であり、13世紀のスコータイ時代にその名が知られているはずがない。 技術: 数百斤の重さを持つ大型の火砲(ปืนใหญ่)についての記述も、その時代の技術レベルとは明らかに矛盾している。 これらの証拠から、ラーマ5世(チュラロンコーン大王)自身も、この文献がスコータイ時代のものではないと指摘していたという記録が残っている 。

なぜ、この物語は「創造」されたのか?

では、なぜラタナコーシン時代の人々は、スコータイ王朝を舞台にしたこのような物語を「創造」する必要があったのだろうか。その背景には、当時のシャム(タイ)が置かれていた複雑な政治的・文化的状況がある。 19世紀初頭のシャムは、長年にわたるビルマとの戦乱の時代を終え、チャクリー王朝の下で国家の再建と、新たな国民的アイデンティティの確立を急いでいた。この国家形成の過程で、支配者層は、タイ民族最初の独立王朝であるスコータイ時代を、文化的に最も輝かしい「黄金時代」として理想化する必要があったのである 。

『タムラップ・タオ・シーチュラーラック』は、この国家的なプロジェクトに完璧に合致する物語であった。

文化的正統性の創造: ナーング・ノッパマートという、美貌と知性、芸術的才能を兼ね備えた理想的な女性を創出し、彼女をロイクラトンやカービングといった宮廷文化の創始者と位置づけることで、タイの文化が古くから高度に洗練されていたこと、そしてその輝かしい伝統が、スコータイの黄金時代からラタナコーシン王朝へと、断絶することなく正しく受け継がれていることを内外に示すことができた。 宮廷規範の確立と教化: 当時のラタナコーシン宮廷では、新たな秩序と作法を確立する必要があった。この書は、スコータイという絶対的な権威を借りる形で、宮廷に仕える女性たち(そして男性官僚たち)が守るべき行動規範を示す、実践的な「教科書」としての役割も果たしたのである 。ラーマ3世自身が、宮廷の女性たちの振る舞いを諭す目的で、この書の一部を執筆したのではないかという説もあるほどだ。

二つの物語を愉しむ

このように、『タムラップ・タオ・シーチュラーラック』は、二つの物語を内包しています。一つは、ナーング・ノッパマートという理想の女性が活躍する、スコータイ王朝のロマンティックな伝説。もう一つは、新たな国家のアイデンティティを模索する、ラタナコーシン王朝の人々による、壮大な「文化創造」の物語である。 この文献が後世の創作であるという事実は、その価値を何ら損なうものではありません。むしろ、なぜ人々がそのような物語を必要とし、信じ、語り継いできたのかを考えることで、私たちはタイの歴史と文化をより深く、立体的に理解することができる。 伝説の美しさと、その伝説が生まれた歴史的背景。その両方を知ることこそが、『タムラップ・タオ・シーチュラーラック』という一冊の書物が放つ、真の輝きを享受するための鍵となるのではないだろうか。

最後に

最終回の今回は、この物語の成り立ちについての言及が大変多く、内容については前回まででほぼ終わっていた感じになりました。AIにこの書物、物語の要約を指示するときのプロンプトは、この物語が初見なので内容を要約し、カービングとの関わりが分かるようにしてほしい、という大雑把なものだったので、こういう方向になりました。私としては、『タムラップ・タオ・シーチュラーラック』通称『ナーング・ノッパマートの書』がどういうものか、また、タイ(の知識層?のあいだ)ではどのように扱われているのかがなんとなく分かったので大満足です。

もとはカービングという技術の発祥の地とされているタイでの、カービングの起源を調べてみたいという興味からAIに頼りました。そしてその過程で出てきたこの物語についても、スピンオフ的にチェックしました。カービングの起源についてはほぼ納得のいく答えを得ることができたのですが、タイの文化についてさらに興味が出てきましたので次は別のスピンオフについて調べてみます。というかAIに調べてもらいます。

タイに関する映画もしくは今回とは別の物語といえば、私的にはユルブリンナー主演の映画「王様と私」と「戦場にかける橋」です。ということで次回はまず「王様と私」について興味の赴くまま調べてみたいと思います。次は5回に分けるなどと言わず、1回でちゃちゃっとまとめたいと思いますので、もし興味があれば覗いてやってください。

ここまで長い長い文章にお付き合いいただきましてありがとうございました。

「王様と私」

「戦場にかける橋」